- A Real Angel

- abgetaucht

- Alleshaber und Vielkrieger

- Am Ende

- Der amerikanische Traum

- Au Backe

- Auf die Nerven

- Aufgedeckt

- Bamboo

- Die Bar Diana

- Der Bittsteller

- Brainstorming

- Cool

- Danach

- Der Deutschtrainer

- Durchhalten

- Das E-Bike

- Ecce Homo

- Einsam

- Das Ende des Vogelsangs

- Es war erst gestern

- Das Examen

- Fälschung

- Die Freiheit, die wer meint?

- Frutti di mare

- Gegenwehr

- Der große Wohltäter

- Ein guter Freund

- Heimat, fremde Heimat

- Helden

- Herbstgedicht

- Herbststurm

- Die Hochzeit

- Hymne auf einen bemerkenswerten Vogel

- Ich bin Tyrann

- Idole

- In die Rente

- Irrenhaus in Hinterwald – Teil 1

- Irrenhaus in Hinterwald – Teil 2

- Eine jagdliche Szene

- Jonny and Maggie

- Jugendgewalt

- Kapuzinergruft

- Kein Typ fürs Grobe – Teil 1

- Kein Typ fürs Grobe – Teil 2

- Kein Typ fürs Grobe – Teil 3

- Ein Kind unserer Zeit

- Die Klavierstunde

- Klavierstunde lyrisch

- Die Krise

- Die Krise 1 – Die Vernissage

- Die Krise 2 – Der Bürokrat

- Die Krise 3 – Der Deal

- Die Krise 4 – Der Reiz des Geldes

- Die Krise 5 – Innere Zweifel

- Kusch

- Liebster Papa

- lost planet

- Männerhölle

- Das Meer

- Mein Südtirol

- Neid

- Nicht ohne dich

- On the Road Again

- Platz da

- Plingpling

- plugged

- Pop-up

- Prolog

- Der Poltergeister-Rap

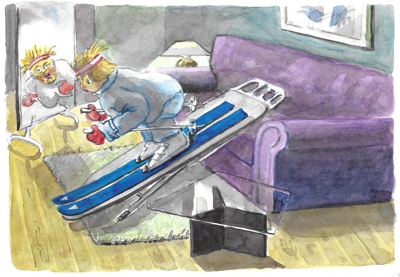

- Der Railjetsimulator (2017)

- Der Railjetsimulator (2025)

- Rapunzel

- Reif für die Insel

- Schifahr’n

- Schnitter Tod

- So ein Theater

- Stadtluft macht frei

- Stammtischgebet

- Die stillste Zeit im Jahr

- Der Streik

- Tempora mutantur

- Das Totenmahl

- Übers Geld

- Und das wäre?

- Unordnung

- Unter Verdacht

- Der Verbalist

- Das Verhör

- Vertrieben

- Vocal-Bashing

- vom hocker

- Von den blauen Bergen kommen wir

- Wacht auf, wacht auf!

- Der Wankelwütige

- Was jetzt

- Was jetzt noch

- Der Wehrmann

- Wenn …

- Das Wespennest

- Wirklichkeiten

- Der Wohlstandstrinker

- Zensur

- Zur Dumpfbacke

Archiv der Kategorie: Norbert Johannes Prenner

Die Freiheit, die wer meint?

Wer klopfet an, so unvermut’?

Es ist die Freiheit, höchstes Gut!

Dann lasst sie herein,

sie soll uns Leitsatz uns’rer Zukunft sein.Verpflichtet uns zum Schutz der Heimat,

zu unserer Identität.

Befolgen wir der Zeiten Rat,

frei sein, ehe die Welt noch untergeht.Der Rechtsstaat bürgt für Sicherheit,

wir teilen Ziel und Wert gemeinsam,

bis hin in alle Ewigkeit.

Drum steht zusammen, bleibt nicht einsam!Familie heißt Frau und Mann,

als Stütze der Gesellschaft.

Und ihre Kinder führ’n voran

das Land, durch deren Jugend Kraft.Auf Leistung, da wird stets geachtet,

wem was gehört, das wird geschützt.

Als unentbehrlich wird betrachtet,

alles, was der Gemeinschaft nützt.Ist jemand krank, wird er versorgt

und schnell wieder gesund gemacht.

Unsere Geduld wir nicht verborgt,

auch wenn es rundum kracht.Und auch die Wissenschaft ist frei,

unsere Kultur und Kunst begehrt.

Wer Anteil nimmt, ist mit dabei,

der Zugang niemandem verwehrt.Selbstbewusst die Interessen,

in die Welt hinausgetragen.

Verantwortungsvoll unterdessen,

niemals diese hinterfragen.

Norbert Johannes Prenner (Text und Grafik)

www.verdichtet.at | Kategorie: think it over | Inventarnummer: 26055

Frutti di mare

Ach, meine teure Auguste,

mein Arzt sagt mir neulich,

und das fand ich gräulich,

ich kriegte wohl eine Languste.

Doch Shrimps wär’n mir lieber,

von mir aus auch Fieber,

jetzt weiß ich nicht, ob der das wusste?

Norbert Johannes Prenner (Text und Grafik)

www.verdichtet.at | Kategorie: ärgstens | Inventarnummer: 26041

Gegenwehr

Weihnachtliche Zielgerade

macht so müde, ist echt schade,

auf der Flucht in einen Traum

unterm Weihnachtstannenbaum.Andere sind ganz erschöpft,

in ihren Energien geschröpft.

Vornehmlich durch miese Nachricht,

die niederprasselt, ohne Nachsicht.Rückzug in den Familienkreis,

lockt die Jugend und den Greis.

Kokon häuslicher Behaglichkeit.

Wir haben uns. Sonst Einsamkeit.Wenn’s noch so schlimm geht in der Welt,

Gemeinsamkeit uns wohl erhält.

Alles ringsherum verroht.

Fühlen uns dadurch bedroht.Krisenszenario furchterregend,

Lichtblick rar, in jeder Gegend.

Das geht jetzt schon seit Jahren so.

Durch Frohbotschaft wird niemand froh.Vergangenes kaum auszublenden,

denn das Schlechte will nicht enden.

Sind von Krisen stark geschüttelt,

vom Krieg, was an den Nerven rüttelt.Man kommt uns neovisionistisch,

heimtückisch und imperialistisch.

Aus der Gosse aufgestiegen,

möchte man gern die Welt besiegen.Scheint gefährlicher als das,

was hinter uns lag, wie nur was.

Mehr als damals jetzt bedrückt

nämlich das, was vor uns liegt.Ein andrer Irrer will, verblendet,

dass sogar der Westen endet.

Und in endlos langen Listen

scharen sich Rechtspopulisten.Den Leugnern wird der Klimawandel

zum Deal mit üblem Umwelthandel.

Umtriebige Pamphletiker!

Verschwörungstheoretiker!Nichts kann man tun, na sowieso.

Für alle Zeit kein Weiter-so!

Den Typen mal das Handwerk legen

und sich heftig wehr’n dagegen.

Norbert Johannes Prenner (Text und Grafik)

www.verdichtet.at | Kategorie: think it over | Inventarnummer: 26037

Au Backe

Wenn sich die Zunge fühlend schlängelt

vorsichtig entlang der Zähne Reihen

und sie dabei nichts bemängelt,

liegt kein Grund vor, sich zu kasteien.Dann gönn dir ein Steak, am besten medium,

und beiß hinein, nach Herzenslust.

Tu so, als wärst du im Elysium,

und nimm dir auch ein Bier zur Brust.Ach Leut, ich wollt, ich könnte das,

doch schwärm ich nur davon.

Ich kann es nicht, das ist kein Spaß,

zu hart für mich ist ein Bonbon.Da kau ich ahnungslos an einer Dattel,

neulich, so süß, das Blut wollt mir gerinnen.

Sie zog die Plombe jäh aus ihrem Sattel,

und übrig blieb ein Torso, ähnlich den drei Zinnen.Naturgemäß geschieht das im Advent,

der stillen Zeit, ansonsten nie.

Für so was hab ich ein Talent,

jetzt führt der Zahnarzt dort Regie.

Norbert Johannes Prenner

www.verdichtet.at | Kategorie: Lesebissen | Inventarnummer: 26036

Der Railjetsimulator

Wenn ich nicht mehr Bahn fahr’n muss,

kann ich nicht mehr schreiben.

Nur in der Bahn, niemals im Bus!

Das muss in Zukunft auch so bleiben!Sobald ich erst im Abteil saß,

die Landschaft rasch vorüberzog,

schrieb ich, bis ich die Welt vergaß.

Gedanke um Gedanke flog.Jetzt bin ich frei, obschon,

wo soll und kann ich nunmehr schreiben?

Mehr oder wen’ger in Pension,

wie soll ich mir die Zeit vertreiben?Vom Schreibtisch aus, vor der Terrasse,

hab ich’s versucht, allein,

trotz Tabakspfeife, Tee in Tasse,

fiel mir beim besten Will’n nichts ein.Wenn ich, aus Mangel an Ideen,

gelangweilt aus dem Abteil blickte,

vorbei an Städten, Dörfern, Seen,

mir oftmals ein Gedanke glückte.Jetzt wird mir klar, so geht das nicht,

drum werd ich selbst zum Initiator.

Dem Horizont, dem fehlt das Licht,

ich bau den Railjetsimulator!Ich weiß mir was in uns’rer Diele,

seit Jahren steht das Ding so da,

der großen Mutter alte Miele.

Sieh an, das Gute liegt so nah!Ein Klacks, das Ding zu kombinieren

mit einer Plattform, die da rüttelt,

dann Film und Beamer noch justieren,

was mich beim Schreiben heftig schüttelt.Ein Landschaftsfilm soll mir fingieren,

nun so zu tun, als dass ich ahn,

um mir beim Schreiben vorzuführen,

ich säß tatsächlich in der Bahn.

Norbert Johannes Prenner (Text und Grafik)

www.verdichtet.at | Kategorie: hin & weg | Inventarnummer: 25215

Herbstgedicht

Den Kragen hoch, das Tal erstickt im Nebel.

Im Auto stirbt die Batterie.

Still und starr ragt hier ein Hebel.

Der Starter streikt. Das tat er bisher nie.Am Akku zeigt sich die Vergänglichkeit.

Ihr Opfer fordert gnadenlos die Kälte.

Am Ende seiner Leistungsfähigkeit

spendet er Dunkel, anstatt dass er erhellte.Vom Fahrtwind träumt der Fahrer kühn,

zieh’n Wälder und auch Wiesen rasch vorbei.

Entgegen aller Plagen und auch Müh’n

das Miststück springt nicht an. Verdammte Schweinerei!Doch nicht nur dies, das dicke Öl gilt schwer zu pumpen,

was nicht zuletzt den Anlassvorgang hemmt.

In diesem Fall lässt sich der Pannendienst nicht lumpen.

Es kann der Motor nicht, nachdem ihn etwas hemmt.Was gestern galt, so flink gleich einem Wiesel,

scheint heut verflockt, der Filter ist verstopft.

Ein derber Fluch belastet diesen Diesel.

Nur zähe rinnt, was früher freudig hat getropft.Solche Momente lassen sich nicht loben!

Denn nichts kann so verdrießlich sein,

wenn’s kalt ist und die Winde toben.

Die Karre streikt. Kein Sonnenschein.

Norbert Johannes Prenner (Text und Grafik)

www.verdichtet.at |Kategorie: an Tagen wie diesen … | Inventarnummer: 25240

Die stillste Zeit im Jahr

Das ist die stillste Zeit im Jahr,

immer wenn es Weihnacht wird.

Da fallen Bomben, glühend heiß,

die Welt, die wächst im Hass, nichts schmilzt das Eis,

immer wenn es Weihnacht wird.Es dunkelt schnell am Angriffstag,

immer wenn es Weihnacht wird.

Der Feind nahm uns das Kämmerlein,

wir rücken zusammen im Granatenschein,

immer wenn es Weihnacht wird.Hörst du den heftigen Gegenschlag,

immer wenn es Weihnacht wird?

Da machen uns die Angst und der Winter ganz bang!

Im Herzen hallt wider der Raketen Klang,

immer wenn es Weihnacht wird.

Norbert Johannes Prenner (Text und Grafik)

www.verdichtet.at | Kategorie: ärgstens | Inventarnummer: 25239

Schifahr’n

Schifahr’n ist ein teurer Spaß,

und für jeden! Hat sich was!

Hast du Weib und Kind dabei,

rechnet alles sich mal drei.Der Preis ist das Bescheuertste,

Brettln, G’wand und Lift pro Mann!

Weil Schifoan ist das Teuerste,

was man sich nur vorstell’n kann.Es entzieht, noch eh ich’s checke,

das Klima mir den Schnee als Decke.

Daher verkürzt sich die Saison,

beinah um vierzig Tage schon.Beschneiung, denkt der schlaue Bauer,

mach ich, meine Wiesen sind eh sauer.

Scheu tritt aus dem Wald ein Reh

auf den selbstgemachten Schnee.Sind die Pisten ständig aper,

meiden Mutter, Kind und Papa

solche Schigebiete sehr.

Drum, so fährt man denn ans Meer.Ganz droben ist es auch nicht besser

und viel teurer für den Esser.

Ski-Heil!, die Lage ist verfilzt,

weil auch schon der Gletscher schmilzt.Mit den Preisen in der Hütte

nehmen sie dich auf die Schippe.

Ein Lunchpaket, das längst vermisste,

iss am besten auf der Piste.Zu teuer ist die Unterkunft,

beinah geg’n jegliche Vernunft.

Der Geizhals baut am Waldesrand

aus Schnee ein Iglu mit Verstand.Ist der Schiurlaub zu teuer,

der Kassenpegel ungeheuer,

der Traum vom Schifahr’n nun vom Tisch,

dann macht die Not erfinderisch.

Norbert Johannes Prenner (Text und Grafiken)

www.verdichtet.at | Kategorie: es menschelt | Inventarnummer: 25232

Der Bittsteller

Keiner weiß, wohin das führt,

alles läuft sonst wie geschmiert.

Niemand weist es von der Hand,

ja, ein viel gelobtes Land.Auf identisch wird geprotzt

und historisch großgekotzt.

Dass bloß keiner korrumpiert,

Rauschgift nimmt und onaniert.

Sex und Crime gilt als verachtet,

Journalismus ist entmachtet.Gütig blickt vom Kreuz herab

ein Jesus, der nicht reden mag.

Vorbildhaft republikanisch,

konventionell, amerikanisch.Anti-woke gibt sich der Herr,

ein bisschen so, beinah wie er.

Nämlich der, der durch den Sager

alles kann, so richtig MAGA.Ein kleines Land muss rasch kapieren,

Kunst braucht es zum Durchlavieren.

Von Ost bis Westen muss sich strecken,

wer Vorteil will, und sei’s durch Lecken.Der nächste Winter kommt bestimmt,

und mit ihm Eis und kalter Wind.

Da darf man nicht mit Demut geizen,

denn sonst hat man nichts zum Heizen.Als feurig gilt der Paprika,

nur Brennholz ist zu wenig da.

Leicht kann sein, dass man erfriert,

bloß der fährt gut, der auch gut schmiert.Jedoch der Brennstoff, der scheint schmutzig.

Blutbeschmiert! Ist das nicht putzig?

Und wer davon profitiert,

der wird leider sanktioniert.Zimperlich, das kann man sagen,

war man nie, drum will man’s wagen,

seinen Bonus zu gestalten,

stets bereit zum Handaufhalten.Doch ziert der große MAGA vage

sich grad in dieser heiklen Frage,

denn er will mit List erringen,

Despoten in die Knie zu zwingen.Zu Haus wird’s auch bald unbequem,

und man fürchtet ums System.

In den Umfragen, gesteht er,

steht ganz vorn der schöne Peter*.Und dann kommen noch dazu

die Einschränkungen der EU.

Dafür wird er kritisiert,

weil er diese stark blockiert.So mancher holt sich eine Beule,

von MAGAS Sanktionierungskeule.

Die Chancen für die Klientel

steh’n schlecht am Gulyás-Archipel.*Dem Oppositionellen Peter Magyar, der Orban im

Wahlkampf im Frühjahr 2026 gefährlich werden könnte,

huldigt die ungarische Öffentlichkeit unter diesem Beinamen.

Norbert Johannes Prenner (Text und Grafik)

www.verdichtet.at | Kategorie: Perfidee | Inventarnummer: 25230