Ein Oldtimertraum mit Emanzipationsbestrebungen

Marcello hat zugesagt! Ja, der alterslose Schauspieler mit triefendem Blick, der dem hungrigsten Dackel Konkurrenz macht, begleitet mich mit seiner Tochter Chiara auf der wohl ungewöhnlichsten Rallye Frankreichs, der Bonnecar, von Saint Malo bis Cassis.

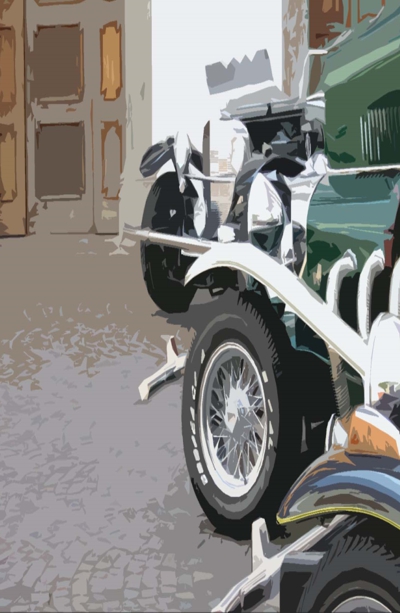

Wir befinden uns in einem fantastischen Oldtimer, einem eleganten Raubtier, das, von mir gezähmt, ohne Hektik über den Asphalt gleitet. Ein Mercedes 540 K? Ein Peugot 300? Im Leben kenne ich mich mit Autos nicht aus, Hauptsache, sie sind hübsch und machen was her. Der Motor rattert, als habe ihn ein Tontechniker der Nouvelle Vague getrimmt.

Das Singen der Räder verrät, ob die Straßen gepflastert oder geteert sind. So kann ich, nachdem mein Auto mit lässigen 35 km/h durch Saint Malo defiliert, gemütlich die altmodischen Auslagen, die sich entlang des Trottoirs unter gestreiften Markisen aneinanderreihen, betrachten. Sie zeigen allesamt ein Repertoire der Dinge aus den Fünfzigerjahren und die Beschattung lässt sie wie eine Gemäldereihe aus lauter Stillleben mit nachgedunkeltem Firnis erscheinen.

Marcello und seiner Tochter scheint es zu gefallen. Ja, der alte Marcello grinst sogar in meinen Rückspiegel, weil ihn die Fahrt an längst vergangene Drehtage erinnert.

Als wir das Stadtgebiet verlassen und den Sammelparkplatz für die Rallyeteilnehmer ansteuern, tuckert vor uns ein ganzer Konvoi oranger 2CVs, von denen jeder mit Nonnen in weißem Habitus bestückt ist. Die Nonnen tragen lichte gigantische Flügelhauben und es ist verwunderlich, dass sie in ihren Entencabrios nicht abheben, denn die Ausmaße ihrer Hauben machen Segelfliegertragflächen gewaltig Konkurrenz. Wäre lustig, sie so über die lieblich gewölbten Grashügel schweben zu sehen. Vor dem dunklen Grün des dahinter gelegenen Mischwaldes kommt das Orange der Citroens besonders gut zur Geltung.

Während die weiteren Autos wohl die nobelste und kreativste Ahnengalerie des KFZ-Designs vertreten, scheinen deren Chauffeure einem surrealen Film entsprungen zu sein.

Das wird ein Rennen, denke ich und schiele zu meinem Latin-Lover-Insassen, der keine Miene verzieht, während mich ausgerechnet eine von einer Bulldogge gesteuerte blaugraue Isetta überholt.

Vom Parkplatz aus geht es nach der Verteilung der Startnummern und einem ordentlichen Chaos zum Hafen.

Marokkaner lauern entlang der Straße, um ein paar Centimes mit Windschutzscheibenputzen zu verdienen. Der Anblick altmodisch gekleideter Flics scheint allerdings ihren Eifer zu dämpfen. Dabei wirken diese mit ihren tonnenförmigen Schirmmützen und den mit weißen Streifen abgesetzten, nicht uncharmanten Uniformen geradezu fröhlich. Ihre weißen Stulpenhandschuhe blitzen im gleißenden Sommersonnenlicht.

Chiaras und Marcellos amüsierte Mienen verraten, dass sie an diesem Sommertagereignis ihren Spaß haben. Chiaras dunkle Augen wetteifern mit ihrem Muttermal am Kinn, das Gesicht zu interpunktieren.

Da ertönt der Startschuss zu einem Trip von Saint Malo über Rennes, Le Mans, Tours, Bourges, Lyon, Avignon bis nach Cassis, alles auf den hübschesten Nebenstraßen, welche die Nord-Südroute zu bieten hat.

Ich fasse mir ein Herz und frage die Tochter der Deneuve, wie ihr Papa denn privat so sei. Er sei doch als Schauspieler anders als als Mensch?

Marcello hebt seine Hände, die im Fahrtwind zu flattern scheinen, und grinst. Die Landschaft zieht nun als eine Art bunter Schliere an uns vorüber.

„Fragen Sie Papa oder Maman“, meint Chiara. Marcello dreht seinen Kopf zur Frucht seiner Lenden und blickt sie bewundernd an. Ansonsten beschränkt er sich optisch darauf, der italienische Prototyp von Mann zu sein, und ich wünsche, seine etwas rasselnde Stimme würde es mit dem Motorgeräusch meines Fahrzeugs über eine längere Wegstrecke aufnehmen. Er wie seine Tochter scheinen von dem Szenario der Oldtimer und ihrer Fahrer gefesselt.

Nach einer kurzweiligen Kilometerfresserei rollt der Konvoi verlangsamt kurz vor Le Mans an Bauschächten vorbei. Ich springe fast abrupt auf die Bremse meines ohnedies im Schritttempo fahrenden Oldtimercabriolets. Marcello und Chiara, die hinter mir im Fond sitzen, stützen sich an den Lehnen der Vordersitze ab und schauen so verdutzt, wie sie es nie in irgendeiner Filmrolle je getan hatten.

Neben uns klettert ein rothaariger Mann aus einem Schacht, der seine etwas zu langbeinig geratenen Bermuda-Shorts beinahe verliert. Die Taschen sind ausgebeult und sehen grad so aus, als habe der Mann ein Arsenal an Bleigewichten darin deponiert. Ich habe keine Lust, die Ansätze seiner Pobacken zu betrachten, von denen ich mir mit Schauder ausmale, dass noch knapp vor der Pofurche ein Büschlein roter Haare sprieße.

Chiara verdreht die Augen, lacht aber dann. Die Flügel der Nonnenhauben, welche aus den 2CVs vor uns ragen, wackeln kaum, während uns die völlig ungerührte Bulldogge in ihrer Isetta überholt, als ob sie noch nie an uns vorbeigezogen wäre. (Wo bitte ist dieses Tier abgefallen?) Der plattschnäuzig am Steuer klebende Hund würdigt den Bauarbeiter, der nun abseits der Straße hinter ein paar Bäumen verschwindet, keines Blickes.

Es geht weiter mit jenem sanften Gleiten, das vielen Reiseträumen zu eigen ist, aber ein wenig das Vibrieren rassiger Chassis vermissen lässt.

Das alte Le Mans, das kurz nach dem Zwischenfall auftaucht, entschädigt mich für die prosaische Rückenansicht.

Marcello bedeutet mir, er wolle in der milden Sommerwärme ein Stück neben dem Wagen herlaufen und sich dabei eine Zigarette anrauchen.

Die Reise setzt sich dennoch zügig fort, nachdem der Schauspieler ohne Mühe und sich mit seiner Tochter unterhaltend das Tempo Zigarettenlänge für Zigarettenlänge bewältigt. Tours, Bourges und Lyon sind passiert, ohne dass das kleine Rauchpäuschen des Italieners sonderlich Auswirkungen auf unser Fortkommen gehabt hätte.

Seit einiger Zeit begleitet uns ein fliederfarbenes Wolkengebilde auf unserer ruhigen Fahrt.

Obgleich die Landschaft zwischendurch außerordentlich lieblich ist und die Städtchen und Ortschaften echte Erlebnisse bieten, wünsche ich mir doch mehr Abwechslung. Die gesamte Strecke von tausend Kilometern ist zwar wie im Flug geschafft, doch an den Kontrollpunkten bin ich außer den Nonnen und der Bulldogge niemandem begegnet. Es gibt keine Überholduelle, kein großartiges Kurvendriften; die Dramaturgie meines Traumes schwächelt.

Doch da blitzt etwas Silbriges am Horizont auf. Mit geradezu rasender Geschwindigkeit nähert sich uns auf der hügeligen Landstraße ein Aston Martin DB 5.

Im Rückspiegel sehe ich, wie der orange Konvoi nervös zu beben scheint, während vor mir die Isetta, dieses entzückende Stückchen BMW, das mich wieder einmal unbemerkt überholt zu haben scheint, durch die Luft fliegt, und ich bilde mir ein, dass abwechselnd links und rechts aus den Seitenfenstern Bulldoggenohren zucken.

Kaum bei mir angelangt, stellt sich der silberne Blitz auf der Straße quer. Eine erneute Vollbremsung ist angesagt, welche in traumhaftem Zeitraffer Marcello und Chiara gegen die vordere Sitzreihe wirft.

Doch es ist weder ein Hund noch eine Nonne (welche für einen derartigen Schlitten selbst in meinen skurrilsten Träumen völlig unpassend wären), auch kein smarter Engländer in grauem Spionsflanell, der sich so rasch wie möglich aus dem Wagen schraubt. Sondern der Bauarbeiter mit den blitzenden Pobacken.

„Leute, die Rallye ist zu Ende“, meint er schnaufend, und ich wundere mich, wie dieser doch etwas korpulente Mann in den Aston-Martin gelangen konnte.

Er steuert auf unseren Wagen zu, dessen Karosserielack stumpf wird, als weigere er sich, diesen unadäquaten Fahrer widerzuspiegeln. Auch meine Mitfahrer scheinen nicht angetan zu sein.

„Was heißt, die Rallye ist zu Ende“, erwidere ich.

„Die Bonnecar wird hier abgebrochen.“

„So ein Blödsinn. Das ist mein Traum.“

„Ihr Traum? Sie sind nicht befugt, einen Automobiltraum zu träumen.“

„Bin ich nicht?“

„Sie sind eine Frau, die sich mit Autos nicht auskennt, zwei-CVs mit Nonnen mit Flügelhauben besetzt und Isettas mit Bulldoggen.“

„Na und? In der Fantasie ist alles erlaubt.“ Ich drehe mich zu meinen Fahrgästen.

Marcello schweigt, doch Chiara mischt sich ein. „ Wir freuen uns, in so einem hübschen Wagen zu sein.“

„Abgesehen davon“, setze ich mit schneidend scharfer Stimme fort, „was haben Sie in dem geschmacklosen Aufzug im Aston-Martin zu suchen?“

„Das Gleiche, was Sie in dem Hybrid von Peugeot und Mercedes verloren haben.“

„Wie gesagt, ich setzte mich in die Karosse, die mir gefällt. Und wenn eine Mischung aus Peugeot und Mercedes besser aussieht als jedes dieser Vehikel für sich, dann ist das der Rallyeteilnehmer meiner Wahl.“

„Sie sind wohl blöd? Keine Ahnung von Autos, aber unmögliche Hirngespinste!“

„Ja genau. Als ob ihr Kerle keine bescheuerten Fantasien hättet.“

Der Mann steht jetzt ungemütlich nahe an meinem Seitenfenster. Ich wünsche mir, ich hätte die kleinen Zusatzgeräte, die die Bond-Fahrzeuge haben, um diesen Kerl wegzupusten.

„Frau und Automobiltraum geht gar nicht“, blafft der Mann.

„Geht doch, wie Sie sehen. Wieso Sie drin vorkommen, ist mir allerdings ein Rätsel.“

„Mir nicht. Klasseautos ohne Kerle gibt es nicht. Sie haben sich ja sogar einen Papagallo in den Fond gesetzt. Hätten Sie ihn wenigstens ans Steuer gelassen.“

Der Mann deutet anklagend auf Marcello.

„Sonst noch was.“ Ich schüttele mich. Herrn Mastroianni selbst im Traum als Papagallo zu bezeichnen, ist nicht nett. Der Prolo hat wirklich keinen Stil.

„Ich wette, Sie würden sich eine Blondine in Ihren Aston setzen, wenn Sie könnten. Aber nochmal. Das ist mein Traum.“

Der Bauarbeiter, oder wer immer er auch sein mochte, zuckt mit den Schultern und guckt mich schief an.

„Wenn das Ihr Traum sein sollte, warum zum Teufel komme ich drin vor?“

„Eingeschlichen?“, vermute ich.

„Nö. Vielleicht Männerquote.“

Es ist nach längerem das erste Mal, dass der Traum mir wieder gefällt. Vielleicht, weil in einer klassischen Männerdomäne endlich ein Quotenmann vorkommt. Ich beschließe, diesen Typen in meinem Traumgespinst zu belassen.

Als ich in Cassis einfahre, mich nicht darum scherend, ob ich nun Erste, Platzierte oder Letzte bin, steht mein Quotenkerl mit dem eigentlich tadellos konservativen Autogeschmack an der Straße und winkt mir freundlich zu.

Seine Shorts hat er auch hochgegürtet.

Antonia H.

www.verdichtet.at | Kategorie: fantastiques | Inventarnummer: 25224