Am Anfang, am Anfang war da nur dieser eine Strich. Kein gerader Strich, nicht mit dem Lineal gezogen oder die lange Seite eines Geodreiecks entlang und in seine Uniform geschleift, der Strich war ganz freiwillig, freihändig passiert. Niemand hatte ihn dazu gezwungen, zu werden, was er war, nicht der abgenagte Kugelschreiber in meiner Hand und nicht das zuerst leere Blatt auf der laminierten Spanholzplatte von einem Tisch in dem kleinen Erdgeschossbüro, in dem ich wie üblich meine Zeit absaß. Es war die Langeweile gewesen, ja, höchst wahrscheinlich das Nichtstun, das den Strich da in all den Stillstand hinein geboren hatte, ohne einen Anflug von Zweck und noch ohne zwickende Hintergedanken daran, was aus dem Strich noch einmal alles werden müsste in der Zukunft irgendwann. Aber da war er nun, dieser Strich, der da auf dem sonst leeren Blatt Papier von unten nach oben und wieder nach unten ging und, ganz plötzlich, begann der abgenagte Kugelschreiber in meinem Mund damit, mir vor lauter Nagen mit jedem weiteren Kauen geschmacksneutrale Stückchen zerkautes Plastik auf die Zunge zu bröseln, ungleich große Plastikkristalldinger, die ich sofort danach angewidert über die Schulter auf den Boden spuckte, und die jubelnd davon hüpften, ohne dass sie dabei jemals weiter gekommen wären als bis zur allernächsten Rigipswand.

Gut.

Auf dem Blatt Papier war am Anfang also nur dieser eine Strich.

Gut.

Gut.

Das konnte natürlich auf keinen Fall so bleiben, nachdem das kalte Quietschen meines Drehsessels beim Zurücklehnen dazu geführt hatte, dass ich wieder zu denken anfing.

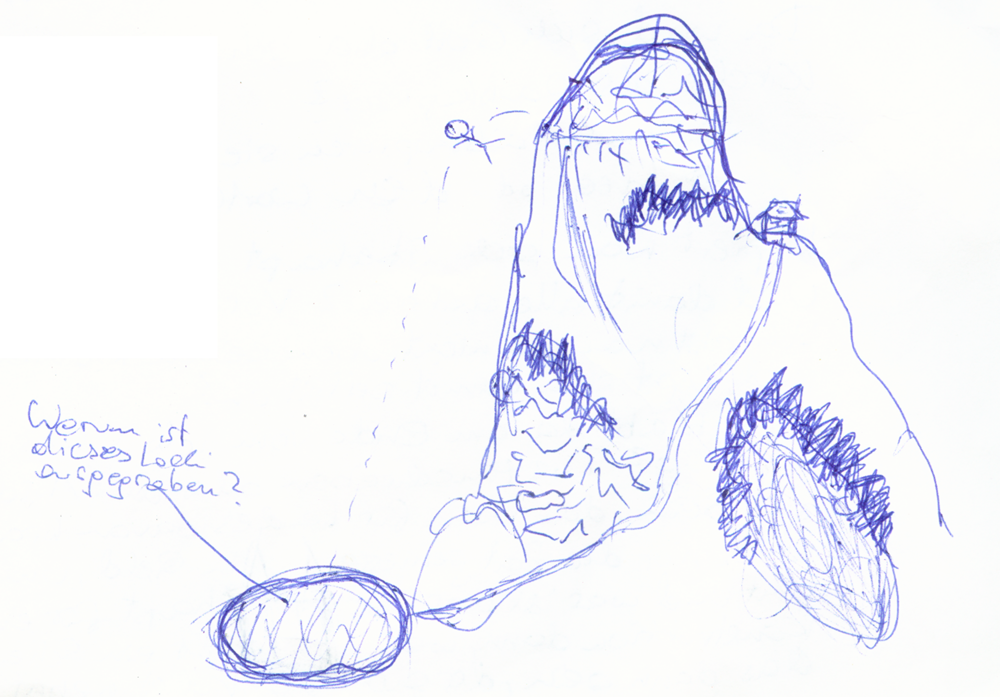

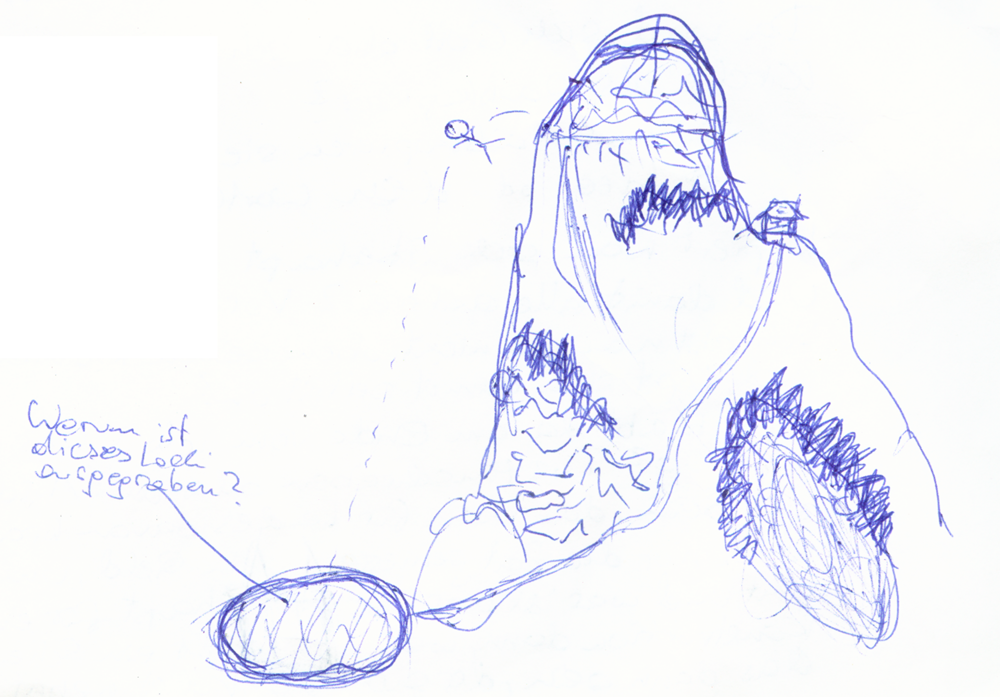

Ein Strich, ein einziger, das wäre niemals genug, war ja nichts im Prinzip. Nur ein einziger Strich, in der ungefähren Form eines Berges, nein, ein Strich, der vielleicht maximal annähernd irgendwie so verlief, wie das ein Bergrücken in zwei Dimensionen so ungefähr zirka auch manchmal tun würde, komplett wider die Natur blau auf weiß? Nein! Das reichte niemandem und nirgendwo! Lächerlich! Nicht genügend! Setzen! Der ominöse Berg, bis jetzt, war ja nur ein unförmiges Aufundab, nur ein nackter Bergrücken, der kaum an einen Bergrücken erinnerte, es war der Rücken eines Bergs, den auch die nach und nach dazugepfuschten Details nicht mehr retten konnten vor seinem Nichtbergsein. Da kamen dann als erstes die Nadelbäume, Nadelbäume, die wie vermangelter Stacheldraht aussahen, als wären sie nur starres Gekritzel anstatt Teil einer sich an den Hang schmiegenden Baumgruppe, Gekritzel, das weder Tiefe erzeugte noch einen Hauch von Idylle nach vorne brachte, so, wie das das Anschau'n eines echten Bergs eben so macht. Auch die Wiese, die als zweites dazukam, auch das Gras der Wiese dort rechts über dem Fuß von dem Nichtberg sah viel mehr aus wie ein See, wie ein flüchtiges Wirrwarr aus seichtem Kugelschreibertintengemisch, wie eine Untiefe, in das ein Orkan hinein blies. Genau das, ja, diese Wiese war nur ein außer Kontrolle geratenes Wellenbecken voll ertrinkender Nichtparabeln, struppige Gischt, die auf keinen Fall ihrer Aufgabe als Wiese gewachsen sein konnte, weil sie eben überhaupt keine Wiese war. Es war eine Nichtwiese auf einem Nichtberg, genau, und darüber, da hätte eigentlich eine Almhütte thronen sollen mit einem Rauchfang, der nicht rauchte, heraus kam aber nur ein flaches Rechteck mit einem flachen Trapez als Dach, zu dem eine viel, viel, viel zu steile Straße hinauf führte, ohne Serpentinen und ohne Mittelstreifen. Um Himmels Willen, dass es überhaupt eine Straße war, das konnte man vom Hinschau'n vielleicht gerade nur noch irgendwie so annähernd erahnen, es war in Wahrheit aber nur blankes Weiß gesäumt von zwei unsymmetrisch verlaufenden Grenzen aus eintrocknender, blauer Flüssigkeit, die stellenweise so knapp an sich selbst gerieten, dass sie sich überkreuzten, dass der rechte Straßenrand danach plötzlich der linke war, was selbst einem Auto mit Allradantrieb einiges an Schwierigkeiten bereiten dürfte.

Ein Irrsinn.

Nein, zwei!

Nein, drei, vier, fünf, sechs, sieben!

Der Gipfel war aber so und so die ärgste Frechheit.

Der Gipfel war irgendwie rund und von kreuz und quer auf- und abtauchenden Adern oder von Weißderteufelwas durchkreuzt, alles Striche, alles willkürlich, alle krampfhaft versucht, den Eindruck von Spalten in härtestem Gestein zu erwecken, nur, um den Gipfel doch noch zu einem Gipfel werden zu lassen, auf einem Berg, den es gar nicht gab. Ja, noch immer war der Berg nur ein Nichtberg, ein Nichtberg, dessen rundliche Spitze verkleidet war mit einer verzogenen Kuppel, einer verzogenen Kuppel aus verbogenen Metallstreben.

Und nein.

Nein, es war nicht einmal eine fertige Kuppel, es war da nur das Gerüst einer im Bau befindlichen, notdürftig zusammengeschweißt aus unsicher wirkenden Bögen aus irgendwie gebogenen Eisenstangen, die vom dreifachen Nachbessern des Gipfelverlaufs gegen meinen eigentlichen Willen irgendwie entstanden waren, und die den „Gipfel“ nur noch mehr verschandelten. Grauenvoll, ja, grauenvoll sah das aus, das alles, und der Gipfel blieb gerade deshalb auch weiter kein Gipfel, er war so ungipflich, wie ein Nichtgipfel nur sein konnte, wie auch der Haufen Geröll auf halber Höhe am linken Nichtberghang weniger nach einem Haufen Geröll aussah als nach Jabba the Hutt in Krixi-Kraxi-urban-artform-style, dem gerade eine Baumstacheldrahtperücke auf der spitzen Glatze saß.

Yeah.

Totally.

Ja:

Was aber noch viel schrecklicher war als diese unglaubliche Katastrophe von einem Gipfel und einem Berg und einer Wiese und einer Straße und einer Almhütte, war das Loch, in das auch die eben erwähnte Katastrophenstraße hinein mündete, hinein mündete nach einem leichten Schlenker, als hätte eine Kugelschreibermine Schleuderspuren hinterlassen, die danach, wie alles andere, spurlos im Loch verschwanden. Das Loch selbst aber, an sich, war nicht viel mehr als ein ovaler Kreis, nicht einmal oval, nein, eher in der Form eines allzu entspannten Gummiringerls, öfters nachgezogen, natürlich, allzu entspannte Gummiringerl über allzu entspannte Gummiringerl über allzu entspannte Gummiringerl, wie raue Lippen um den Schlund eines Lochs, das aussah, als hätte es ein Glasdach. Ja, wirklich, ein Glasdach, so schlecht war die Bodenlosigkeit dieses Lochs in der Schraffierung angedeutet, dass die Bodenlosigkeit schon an Glas, an vorgedruckte Durchsichtigkeitsschlieren in einem Kindermalbuch erinnerte, aber, aber trotzdem: Das verglaste Loch lag unbeeindruckt von seiner eigenen Unform weiter nicht einmal mehr auf dem Nichtberg, schon ein bisschen links das sonst unberührte Tal entlang, ein schönes Tal eigentlich, viel weniger hässlich als der verwackelte Strich, der aus der Verglasung des Lochs herauskam, und über dem am anderen Ende plötzlich geschrieben stand, „Warum ist dieses Loch ausgegraben?“, und es so aussah, als würde das Loch mit sich selbst in der dritten Person reden, und gar nicht wissen, warum es überhaupt war.

Unglaublich!

Aja.

Und fast vergessen:

Es sprang nämlich zusätzlich, vor all diesem Desaster von einem Hintergrund, auch noch ein scheinbar lebensmüdes Strichmaxerl herunter von diesem Nichtgipfel dieses Nichtbergs, wobei es gleichzeitig auch nicht irgendein Strichmaxerl war, sondern eins, das diese Entscheidung ohne mein Zutun getroffen zu haben schien, als hätte es einen eigenen Willen, und ich nur nicht gut genug aufgepasst.

Ja, es mag unwahrscheinlich klingen, denn dieses Strichmaxerl hatte, wie es von meinen bereits zur Schau gestellten, eher nichtgenügenden Zeichenfähigkeiten zu erwarten war, keinerlei Ähnlichkeit mit einem lebendigen Wesen außer dem Kopf und den Armen und den Beinen und der Wirbelsäule. Es hatte keine Stirn und auch keine Ohren, es war das Einfachste vom Einfachen, ohne Gesicht, ohne Mund, ohne Nase, es war ein komplett ausdrucksloses, zerbrechliches Exoskelett ohne jedweden Inhalt, das sich da von dem Nichtberg hinunterstürzte und das, ohne Augen, gebannt in das verglaste Loch hinein starren hätte sollen, was nur mit einer strichlierten Linie angedeutet, so nicht wirklich deutlich zum Ausdruck kam.

Eine strichlierte Linie?

Ernsthaft?

Aber wie auch immer:

„Naja. Also Schönheit ist der Kurti keine!“, dachte ich sogleich danach und kam gar nicht mehr dazu, mich ausführlicher über sein kümmerliches Aussehen und seinen von mir aus der Not heraus gehudelten, idiotischen Namen zu beschweren, denn seine blassen, nicht vorhandenen Wangen fingen an, sich über sich selbst zu stülpen, als würde ihm ein riesiger, unsichtbarer Fön tatsächlich schnelle, heiße Luft mit aller Gewalt an dem leeren Kreis seines Kopfs vorbeijagen, als würde es da tatsächlich eine Tiefe geben, die nur für den Kurti und mich auf einmal wirklich tief war. Ja, sicher, der Nichtberg war dadurch noch immer kein Berg nicht, er war aber auch kein Nichtberg mehr, er war ein Berg, zwar immer noch grauslich entstellt von der teuflischen Lüge meines Zweiers in Bildnerischer Erziehung, er war aber ein hoher, und ein siebentelwegs echter und einer, von dem dieses Kurti getaufte Strichmaxerl da gerade herunter fiel, das gerade noch ein Fremder gewesen war, und dessen Körper sich tatsächlich vor mir wie im Daumenkino unscharf nach unten bewegte.

Gut.

Es war aber auch in stotternden Einzelbildern noch immer kein schöner Anblick.

Der Kurti, der hatte zwei Stümpfe als Arme und zwei Stümpfe als Beine und ein ebenso dünnes Rückgrat, das alle vier Stümpfe miteinander verband zu einem praktisch grätenfreien, unnatürlich asymmetrischen Fischgrätenmuster, und so von mir zugerichtet fiel der Kurti nun herunter von dem Nichtberg und, so wie es aussah, in dieses Loch hinein, mit einer einzigen, ungewollt entstandenen Haarsträhne auf seinem Strichmaxerlkopf, um den ich mir langsam Sorgen machte.

Natürlich, das Glas über dem Loch, auf das der Kurti da von hoch oben herunter fiel, war noch immer da, vermeintlich, aber es würde keinen Aufprall geben, der seinen Kopf am Glasdach in Scherben schlägt, nein, ich wusste ja, dass es ein offenes Loch war, ein unverglastes, es war nur für Unbeteiligte relativ schwer zu erkennen, wie offen und tief das Loch war in Wirklichkeit. Im freien Fall darauf zu stürzend, stand es offen, sperrangelweit offen, und es war tief, viel tiefer als der Zehntelmillimeter Papier, in den es hinein führte, so tief, als hätte sich niemand allzu genau überlegt, wie tief das Loch denn jetzt genau sein soll, und es dauerte auch nicht allzu lange, bis der Kurti ohne einen Abschiedsgruß wortlos darin verschwand.

Ich fiel ja eh schon mit, also warum auch?

Ja.

Das Loch, es schien mir schier endlos zu sein.

Nein, nicht schon schier endlos, weil vielleicht war es das ja.

Noch war es endlos, ohne Gegenbeweis.

Endlos.

Endlos, und wir fielen und fielen und fielen, so wahnwitzig lange, dass mir das Fallen bald zur Gewohnheit wurde. Stunden um Stunden um Stunden, so kam es mir vor, fiel ich so mit dem Kurti Seite an Seite diese senkrechten, blauen Schlangenlinien entlang, mit denen das Loch von mir innen schlampigst tapeziert worden war, und die nur ansatzweise so wirkten, als wären es Unebenheiten im Fels, als wären es die stumpfen Bruchkanten im Inneren dieser Rissquetschwunde in der Kruste aus schneebedecktem Weiß, die mich glauben lassen sollten, dass es tatsächlich bergab ging, oder dass wir uns zumindest bewegten.

Naja.

Naja, was will man sich jetzt illustrationstechnisch noch Großes erwarten, aber irgendwann, entlang dieses sich wieder und wieder wiederholenden Rhythmus aus sich vorbei schlängelndem Kugelschreiberaufdrückresultat, das ich eigentlich niemals gezeichnet hatte, und das irgendwie trotzdem da war, erschlich sich das Fallen hinterrücks den Status des Normalzustands. Gut, vielleicht nicht direkt normal, aber es war zumindest irgendwann eine Grenze erreicht, hinter der mein jammerndes „Ojeojeoje“ nicht mehr ausschließlich zwischen dem Fallen jetzt und Kurtis und meinem Tod danach panisch von einer Ecke in die andere flüchtete, sondern das „Ojeojeoje“ sich hinsetzte und sich fragte, ob diese Zeichnung jetzt überhaupt noch meine war, oder ob ich jetzt der Zeichnung gehörte, oder ob der Vater, der Sohn und der heilige Geist jetzt gerade das bisschen Messwein zu viel erwischt hatten nach den zweitausend Jahren und den paar zerquetschten.

Vielleicht war es ja ein Wunder.

Ein Wunder, ja, ein schwer alkoholisiertes, ja, vielleicht war es ja ein Wunder, ein in der Atemluft nachweisbares, das mich nur per Zufall erwischt hatte, das möglicherweise gar nicht für mich bestimmt gewesen und nur irgendwo falsch abgebogen war, das sich vertorkelt hatte auf dem Weg vom Himmel herunter, herunter zu uns Sterblichen, in ein großes Meisterwerk hätte einfahren sollen, anstatt meine belanglosen Schmierereien da zum Leben zu erwecken, weil mehr war das ja alles nicht.

Nein, nein, nein.

Nein, Wunder gab es nicht, nein, es war meine Hand und mein abgenagter Kugelschreiber und das firmeninterne Blatt Papier!

Wer auch sonst?

Genau!

Aber was jetzt?

Und wie?

Und was war das überhaupt für ein Regenschirm?

Was war das überhaupt für eine krakelige Entschuldigung für einen Regenschirm, den der Kurti da zückte und aufspannte? Nein, nicht zückte und aufspannte, eher: Was war das für eine verwitterte Höhlenmalerei, was für ein seelenloses Clipchartprofil eines Regenschirms, das der Kurti da im Fallen aus sich selbst heraus holte, mit den Strichen seines Körpers zu formen begann, und mir fast so war, als würde der Kurti mich halb Strichmaxerl, halb Regenschirm einen Moment lang angrinsen mit dem gebogenen Griff, zu dem sich sein Steißbein verbog, während sich sein Kopf am Kinn entzwei spaltete und sich zu einem Halbkreis aufzufächern anfing, den seine einstigen Arme und Beine nach unten hin mit einer spitzen Wellenlinie abschlossen, während seine einzige Haarlocke sich aufstellte zu dem Abschlussstück, zu dem Dings, das in der Mitte der Bespannung neckisch aus jedem Regenschirm oben herausschaut, ohne dass ich davon etwas auch nur zu zeichnen hätte brauchen?

Egal.

Was immer es auch war, das da gerade vor sich gegangen war, es ließ mich mit dem Fallen allein zurück, allein, während der Regenschirmkurti nach oben davon flog gegen den Fallwind gestemmt, der ihn vom ersten Schwung her beurteilt wahrscheinlich wieder aus dem Loch heraus und zurück auf den Nichtgipfel hob, ein erster Schwung, der ihn rettete vor all dem, was mir noch bevorstand, obwohl das ja eigentlich alles seine Idee gewesen war mit dem Hineinspringen in das Loch.

Ja, seine!

Seine!

Oder doch meine irgendwie?

„Du! Du Oaaaschloooooooooooooooooch!“, schrie ich dem vermaledeiten, immer kleiner werdenden Ex-Strichmaxerl-Jetzt-Regenschirm ungeachtet dessen auf seinem Weg in eine unklare Rettung nach, aber selbst dem hallenden Echo des langgezogenen Os gelang es nicht ganz, die Tatsache komplett zu verschleiern, dass ich noch immer nicht fiel.

Nein, ich fiel gar nicht, ich konnte gar nicht fallen, nein, ich saß ja noch immer an dem laminierten Spanholz meine Zeit ab für nichts und wieder nichts, vor mir das Narrenkastl, in das ich hinein schaute, hinein in den ewigen Rachen eines Lochs, das an mir vorbei zog und nicht umgekehrt.

Das Loch zog an mir vorbei, richtig, und was der Kurti, was ein Strichmaxerl konnte, das konnte ich aber schon lang! Genug, genug jetzt, aussteigen, genug mit diesem angeblichen Fallen, schon überhaupt in ein Loch, das nicht einmal wusste, warum es überhaupt ausgegraben war. Ja, vielleicht hatte das Loch ja gar keinen Grund und deshalb auch keinen Boden, schon einmal daran gedacht, dass ich deshalb mit dem ganzen Fallen da auch nicht wirklich vorwärts kam?

Nein?

Möglich wär's!

So! Und jetzt raus da mit mir!, dachte ich, und plötzlich ging in einem schnellen Luftzug die Tür auf und eine pickfröhliche Frauenstimme fragte, „Braucht vielleicht irgendwer was vom Kaffeeautomaten?“, und ich war von einem Moment auf den anderen endlich wieder draußen aus dieser scheußlichen Karikatur fern jeder Ähnlichkeit mit einer echten Welt, und da war auch der Kurti, zurück, dort wo ich ihn anfangs hingeschmiert hatte, zurück auf einem dünnen Blatt Papier, auf dem der Berg wieder ein Nichtberg war, und das Loch verglast, und der Gipfel die ärgste Frechheit.

Endlich.

„Ja!“, sagte ich, „Einen Cappuccino mit drei Kast'ln Zucker, bitte!“, und ich dachte, ich dachte zu viel.

Zu viel.

Ja, genau!

Daran musste es liegen.

Genau.

Aber vielleicht war Zeichnen auch einfach nur nicht so meins, und ich machte die heutige „Heute“ auf, blätterte nach hinten und begann mit dem Kreuzworträtsel und füllte wieder nur die Fragen aus, auf die ich die Antwort schon kannte, diesmal alles außer „Öst. Komponist (gest. 1554)“.

Keine Ahnung, obwohl nur der erste und der letzte Buchstabe fehlten.

Keine Ahnung, und ich warf die „Heute“ von heute auf den „Heute“-Stapel neben mir, auf dem schon die „Heute“ von gestern und vorgestern und vorvorgestern auf sie warteten, und schaute enttäuscht auf die Uhr.

Noch zwei Stunden und fünfunddreißig Minuten.

Gut.

Also noch zweieinhalb Stunden, gerundet.

Markus Peyerl

www.markuspeyerl.at

www.verdichtet.at | Kategorie: schräg & abgedreht | Inventarnummer: 14042